尽管理论上,热泵可满足很高比例的轻工业供热需求,但完全发掘这些潜力的可能性不大。

在某些工业过程中,替代技术的成本可能更低,也更合适,并且不同的政策决定也可能激励不同程度的热泵部署。

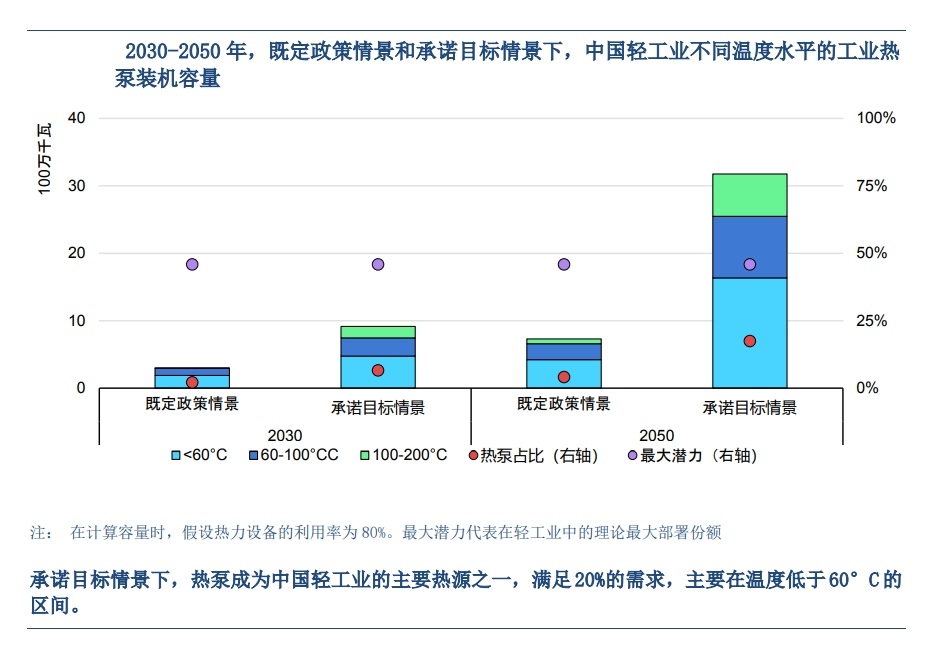

既定政策情景下,中国轻工业的供热燃料结构未发生急剧变化,到2050年,电气化比例保持在35%左右。

然而,承诺目标情景下,电气化是实现中国碳中和承诺的关键杠杆之一,到 2050 年,电力在最终供热需求中的占比将超过75%。

承诺目标情景下,仅在轻工业领域,热泵在 2030 年将提供近 270 拍焦的热力(占该领域供热总需求的 10%),并在 2050 年提供 840 拍焦(20%)。

这些数值明显低于理论潜力:热泵面临着其他供热技术的竞争,特别是太阳能热、地热和生物能,如果条件适合,这些技术在成本上极具竞争力。

此外,空间限制、融资问题、缺乏专业知识,甚至特定工艺的不兼容性,也可能限制热泵的部署。

尽管如此,除传统电加热器外,热泵在 2050 年仍是最重要的创新技术,承诺目标情景下,其装机容量约为生物甲烷的 4 倍,太阳能热的 9 倍。

满足轻工业供热需求所需的热泵装机容量取决于多种变量,如工作班次、利用率或不同工艺的优化,这些变量可能会有很大差异。

假设利用率为 80%,那么承诺目标情景下,到 2050 年,所需的热泵装机容量将为 3000 万千瓦。

这些容量大多应用于食品行业,承诺目标情景下,将占 2050 年热泵存量的约 40%,其次是机械以及纺织和皮革行业,分别占存量的 30%和 15%。

承诺目标情景下,轻工业对热泵的大量普及将大幅提高效率。

如果用传统的电锅炉取代部署的热泵,承诺目标情景下,2050 年的电力需求将增加近650拍焦,相当于如今南非的电力需求。