在工业领域和区域供热管网中,发掘更多热泵潜力的一个先决条件是余热供应。

人类活动消耗大量能量,其中只有很少量保留在了产出品中,而大部分则变为低温余热。

目前,大部分高温余热都被回收并用于发电,但仍有大量低于 100°C的余热,尤其是 30-50°C 的余热,被排放到大气中。

数据中心、工业冷却过程和大型变电站冷却过程会产生和排放大量低品位余热。

火电厂,包括纯凝电厂和热电联产厂,通过蒸汽和废气排出大量余热。

目前,中国有近 13 亿千瓦的燃煤和燃气火电厂,每年产生的余热资源约为 30 艾焦,其中大部分低于 50°C;

核电厂装机容量为 5700 万千瓦,每年产生余热约 2.5 艾焦。

在碳中和发展目标下,中国电力系统预计将逐步转型为零碳电力系统,煤电和气电将大幅减少,但部分燃煤电厂仍将保留,以满足季节性电力调节需求。

据清华大学估计,到 2050 年,火电总装机容量为 5.1 亿千瓦,发电时间约为 1500 小时,余热资源估计约为 5 艾焦,其中大部分低于 50°C。

目前,仍有大量低温余热未被利用。

据清华大学估算,黑色金属冶炼、非金属矿物加工、有色金属冶炼、化工原料制造、石油加工等五大能源密集型产业所产生的余热,理论上年资源潜力约为 10 艾焦。

废水处理厂也有余热回收潜力。

2021 年,中国的废水处理量约为 720 亿立方米,如果取热温差为 5°C,预计同年,废水处理厂产生的余热约为 1.5 艾焦。

中国的重要项目包括在青岛规划的区域供热供冷系统,该系统使用空气源、地源和废水源热泵,供热覆盖面积将达到180平方公里。在河北省石家庄市,工业废水源热泵在为 7000 户家庭供热。

核电厂、火电厂、工业设施和其他工业过程所产生的大量低温余热为集成大型和吸收式热泵提供了机遇。

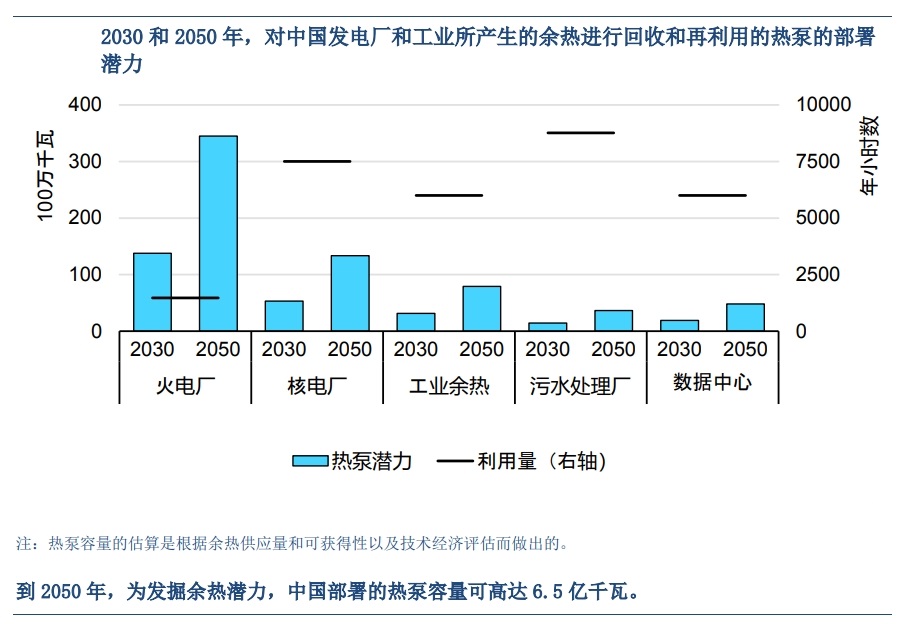

2030 和 2050 年,为利用余热资源而部署的热泵容量分别可达约 2.5 亿和 6.5 亿千瓦。

到 2050 年的大部分部署潜力(3.5 亿千瓦)在火电厂,这些电厂用于调峰发电,每年运行时间不到 1500 小时,因此不易转化为热电联产发电厂。

剩余容量在工业余热、数据中心、废水处理厂和核电厂,这些容量的年利用率较高,因为它们的余热源预计每年的余热供应时间在 6000 小时以上。